Mettre l’humain et la nature au cœur de la résilience

Le Parcours de l’adaptation à Besançon nous a montré comment les villes peuvent faire face aux risques climatiques croissants en renouant avec le vivant et les citoyens

Les événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, plaçant les villes en première ligne. Alors que les impacts s’intensifient, l’adaptation s’impose comme une priorité pour les élus locaux. À Rennes Métropole – historiquement habituée aux précipitations régulières – la sécheresse sévère de 2022 a agi comme un signal d’alarme. Elle a conduit à une révision en profondeur de la stratégie climatique du territoire, avec, pour la première fois, un volet entièrement dédié à l’adaptation et à l’évaluation des risques.

Pour nourrir cette réflexion essentielle, Energy Cities a consacré un parcours complet à l’adaptation lors de son Forum annuel, cette année à Besançon. Les échanges ont mis en lumière les liens étroits entre adaptation, urbanisme, gestion des ressources, précarité énergétique estivale, performance des bâtiments… et surtout : participation citoyenne.

Avec le soutien du bureau de la Convention des Maires de l’Europe de l’Est, ce « Parcours de l’adaptation » a rassemblé une riche diversité de témoignages : de la France à l’Ukraine, de l’Espagne à la Moldavie, en passant par la Grèce, les Pays-Bas et la Belgique. Malgré des contextes géographiques variés, une même urgence s’est exprimée : comment faire face aux pressions croissantes d’un climat en pleine mutation ?

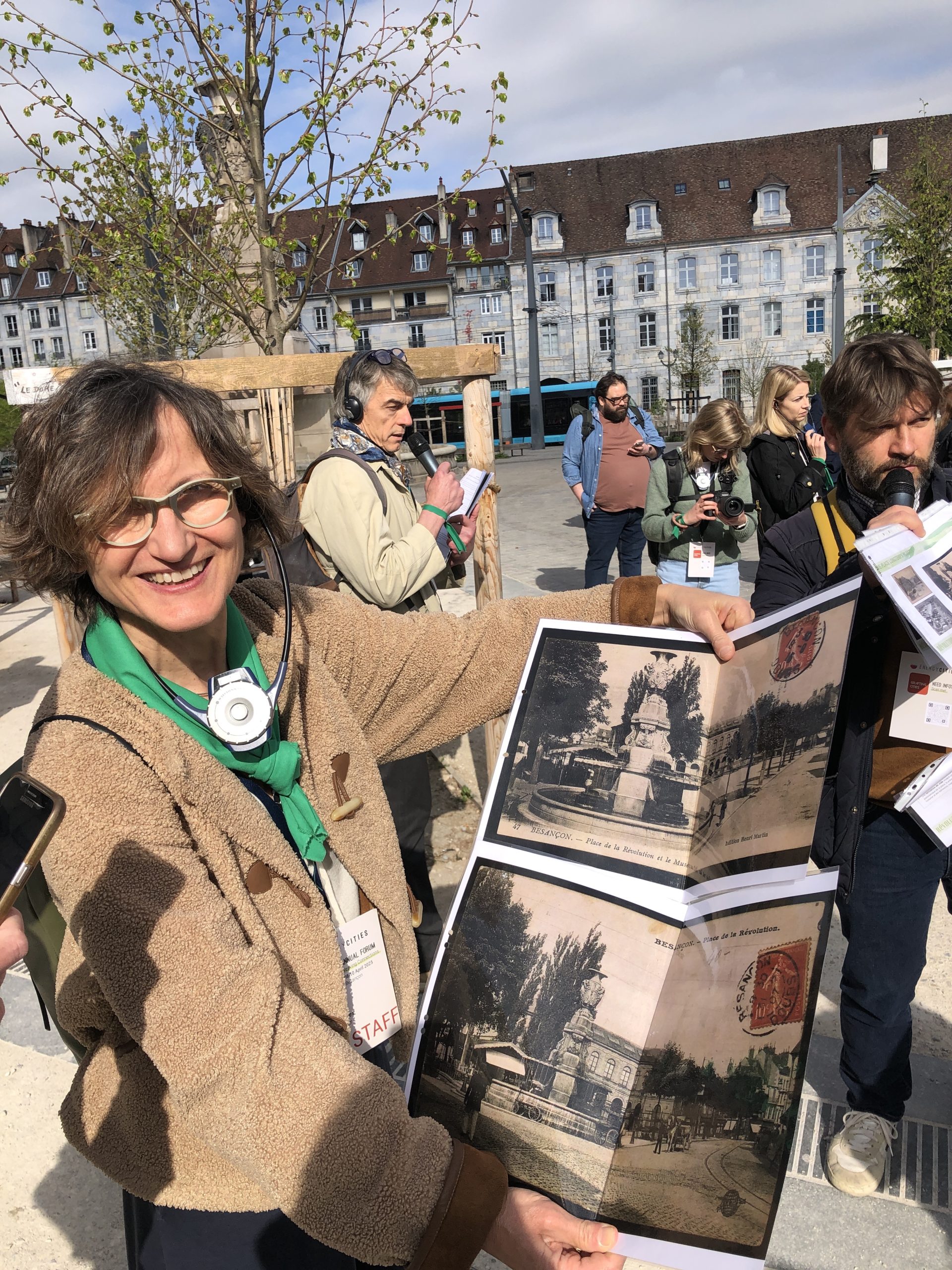

Canopées et sols perméables : redonner la Place de la Révolution aux habitants

C’est en plein centre de Besançon que le parcours a débuté. Si les abords de la ville sont verdoyants, son cœur historique a longtemps été bétonné.

Benjamin Gracieux, directeur des Transitions Spatiales à l’agence d’urbanisme AUDAB, a ouvert le parcours en présentant une carte thermique de la ville. Conçue pour alerter les élus locaux sur l’urgence climatique, elle a confirmé – au-delà des attentes – l’ampleur du phénomène : jusqu’à 30°C d’écart entre les températures de sol dans les zones ombragées et les surfaces goudronnées, avec des pointes à 60°C dans les secteurs les plus exposés.

Le centre-ville, et notamment la Place de la Révolution – point de départ du parcours – faisait partie des zones les plus chaudes. Entièrement pavée, encadrée de bâtiments patrimoniaux, la place était visuellement marquante mais peu accueillante : ni ombre, ni confort. C’était un endroit que les gens fuyaient, pas un lieu où l’on faisait sa vie.

La municipalité a donc entrepris de réinvestir cet espace pour le rendre à la fois plus vivant et plus végétalisé : plantations d’arbres, herbes folles, bancs, matériaux de sol perméables… L’objectif ? Créer un lieu agréable, propice à la détente, aux échanges, au jeu, tout en offrant une protection naturelle contre les chaleurs et les pluies extrêmes. Encore discrets, les jeunes arbres formeront bientôt une canopée dense et rafraîchissante.

La carte thermique représente un tournant dans la planification climatique de la ville. Elle a révélé de manière éclatante à quel point l’aménagement urbain peut aggraver les effets du climat, mais aussi offrir des leviers d’action concrets.

Elle a donné naissance à une stratégie plus large, reliant gestion de l’eau, climat et aménagement. Parmi elles : le Plan Ô, présenté par Geoffrey Darmencier, directeur général des services techniques et responsable de la transition écologique. Ce plan croise les cartes de ruissellement des eaux, les mesures contre la sécheresse et les projets d’infrastructures pour mieux anticiper les extrêmes à venir.

Re-végétaliser les écoles : à quoi devrait ressembler une cour de récréation au XXIe siècle ?

Le parcours s’est poursuivi dans une école locale, reflet de la transformation urbaine en cours. Fini les grandes cours bétonnées où seuls quelques enfants jouant au ballon prennent tout l’espace. À la place : une cour débitumée, polyvalente et vivante.

Désormais, on y trouve des recoins naturels et des micro-écosystèmes : copeaux de bois, sols perméables, buissons, arbres, tunnels, cabanes en bois pour grimper, jouer, s’asseoir… Un espace conçu pour éveiller la curiosité, l’exploration et le lien avec le vivant.

Mais cette transformation va au-delà du cadre physique : c’est une véritable évolution culturelle.

Il faut réapprendre à vivre avec un peu de poussière, de boue et de la terre dans le quotidien. Et ça commence à l’école – même si cela veut dire que votre enfant rentre un peu sale. C’est le signe qu’il grandit dans un environnement plus sain, plus stimulant, plus vivant.

Samuel Lelievre, directeur de la Biodiversité et des Espaces verts, Ville de Besançon

Jean-Emmanuel Lafarge, adjoint en charge de la gestion énergétique et du plan de rénovation des écoles, nous a ensuite emmenés à l’intérieur de l’établissement. L’objectif : montrer que cette transformation s’inscrit dans une stratégie globale pour rendre les écoles plus résilientes, plus sobres, et neutres en carbone.

Transformer les lieux avec les habitants : co-construire l’adaptation

La métamorphose de la cour d’école et de la place s’est faite de manière complémentaire, avec une implication active des enfants. Ils ont planté des végétaux sur la place, donné des noms aux arbres, puis replanté les mêmes essences – avec les mêmes noms – dans leur propre cour.

Ces jeunes générations, qui bénéficieront directement de ces changements, ont été placées au cœur de l’action. Ces visites ont souligné un principe fondamental : l’adaptation passe par la participation citoyenne.

Les habitants ont été invités à imaginer leur place idéale. Les enfants ont dessiné leurs cours rêvées (certaines avec… des girafes !). Enseignants et personnel de l’école ont aussi pris part à la réflexion. Si tout n’a pas été retenu, l’exercice a permis de mieux comprendre comment chacun perçoit son cadre de vie – et ce qu’il souhaite en faire.

Des témoignages venus de toute l’Europe ont prolongé la réflexion. L’après-midi a été dédiée aux vagues de chaleur – principal danger climatique en Europe, souvent invisible.

Ces épisodes renforcent les inégalités sociales et isolent les plus vulnérables. Y répondre suppose des solutions techniques, bien sûr, mais aussi sociales.

Réseaux d’entraide, espaces frais collectifs, mobilisation des habitants : la résilience repose autant sur les liens sociaux que sur l’ombre et l’eau.

Si l’on ne met pas les citoyens au cœur des plans, on va faire face à plus en plus de backlash.

Anne-Laure Stanislas, adjointe au maire de Clermont-Ferrand

De Marseille à Lviv : quand les villes conjuguent adaptation sociale et physique

À Clermont-Ferrand, l’adaptation passe par la végétalisation des cours d’école, comme à Besançon, mais aussi par une Alliance pour la Transition, initiative lancée par la ville et métropole sous l’initiative d’Anne-Laure Stanislas, adjointe au maire. Cette Alliance implique les entreprises et s’appuie sur les réseaux locaux pour venir en aide aux plus fragiles. Un dispositif essentiel dans une ville qui se prépare à vivre sous 40°C.

À Viladecans (Espagne), lauréate du prix EU Green Leaf 2025, une règle guide la végétalisation : 3-30-300 – trois arbres visibles depuis chaque logement, 30 % de canopée par quartier, et un espace vert de qualité à moins de 300 mètres. Gala Sfriso, cheffe de projet, a souligné l’objectif d’un accès équitable à la fraîcheur, quels que soient les revenus.

En attendant que ces arbres poussent, la ville a mis en place des refuges climatiques et un protocole sanitaire pour faire face aux vagues de chaleur : système d’alerte, cartographie des populations à risque, communication ciblée…

À Marseille, la situation est complexe : grande pauvreté et forte exposition aux risques climatiques (chaleur, érosion côtière). Fabien Perez, adjoint au maire, a insisté sur la difficulté d’adapter le bâti social moderne, souvent mal isolé. La ville agit en priorité dans ces quartiers : végétalisation des écoles, création d’« itinéraires frais » pour guider les habitants pendant les pics de chaleur.

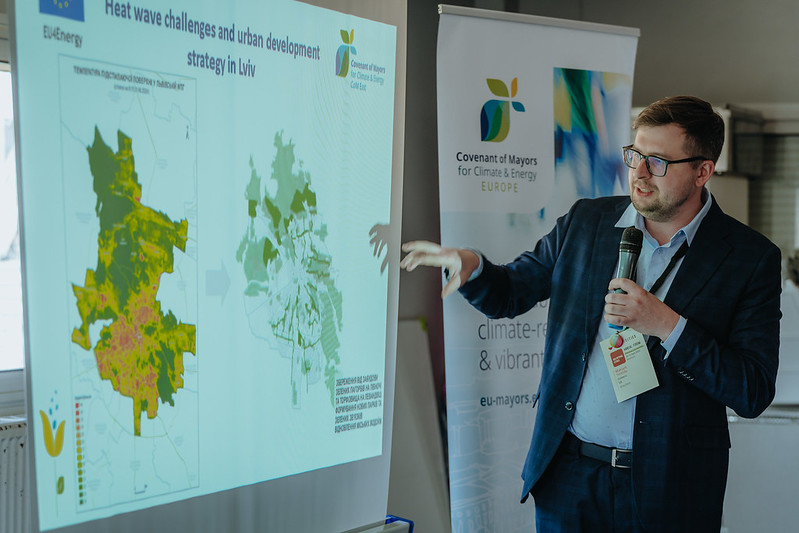

À Lviv (Ukraine), malgré la guerre, les projets de verdissement citoyen initiés dès 2015 avec le projet Maisternia Mista se poursuivent : jardins urbains, rues renaturées, mini-parcs… autant d’initiatives locales pour garder le lien avec la ville.

Maksym Terletsky, directeur de l’Institut de la Ville de Lviv, a souligné l’importance de l’implication de tous les acteurs dans chaque projet. Exemples à l’appui : façades bois, bassins urbains, végétalisation – un engagement qui a valu à la ville un prix du Nouveau Bauhaus européen dans la catégorie « Reconnexion avec la nature ».

Rafraîchir nos villes, ensemble

La nouvelle campagne Cities Refresh de la Convention des Maires met en lumière la diversité des actions : solutions fondées sur la nature et réponses rapides issues des habitants ; rénovations de bâtiments et techniques de rafraîchissement passif ; réseaux de refuges climatiques et systèmes d’alerte précoce.

S’adapter, ce n’est pas juste planter quelques arbres. De la cartographie aux canopées, de la planification au dé-bétonnage, des dessins d’enfants aux politiques publiques, le Parcours de l’adaptation à Besançon nous rappelle une chose essentielle : la résilience, c’est redonner toute leur place à la nature et aux habitants dans nos villes.